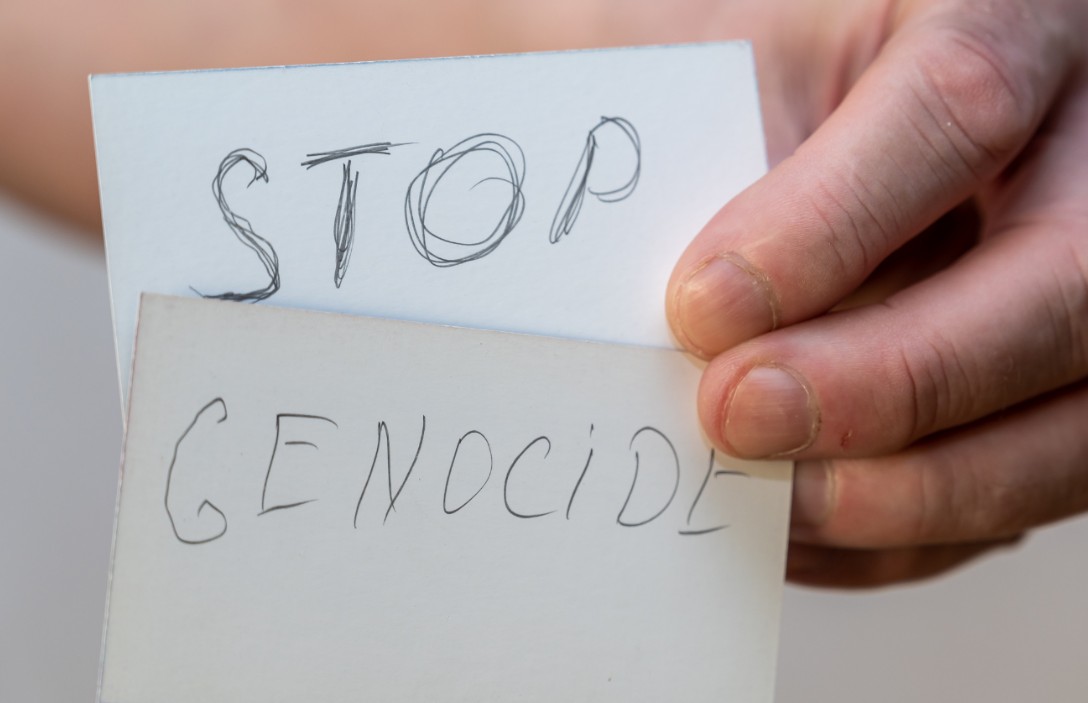

GUARDA I VIDEO DELL’ORRORE DEL 7 OTTOBRE

Focus Iran è un dossier di racconti analitici e approfondimenti che intrecciano storia, attualità e commenti su una nazione oggi in subbuglio. In queste pagine offriamo uno sguardo chiaro e articolato per orientarsi nel complesso scenario iraniano, cercando di illuminare le dinamiche in gioco e le possibili prospettive.

Focus Vaticano è un dossier di analisi e racconti che intrecciano storia, diplomazia e attualità per leggere con chiarezza il ruolo della Santa Sede nel mondo, illuminando dinamiche spesso invisibili e offrendo chiavi di lettura sulle sfide che attraversano oggi la Chiesa cattolica.

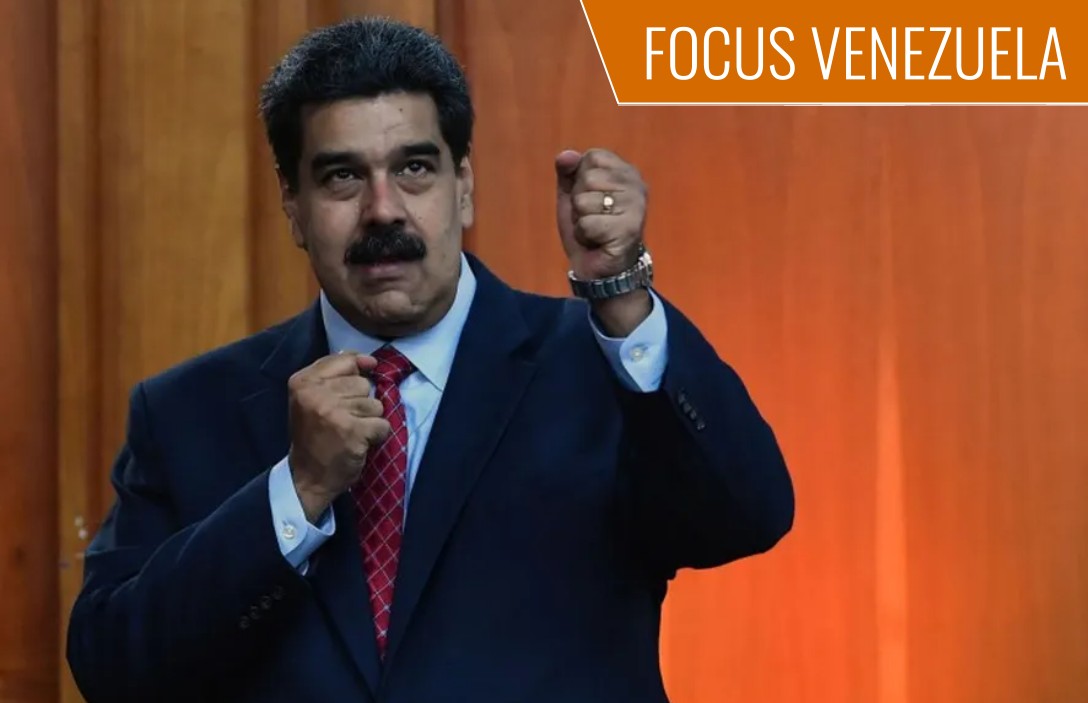

Focus Venezuela è un dossier di analisi, cronache e approfondimenti che intrecciano storia recente, attualità politica e lettura critica del potere in un Paese schiacciato da anni di autoritarismo e crisi strutturale. In queste pagine raccogliamo fatti, contesti e interpretazioni per orientarsi nel labirinto venezuelano, dando conto delle dinamiche interne, delle responsabilità del regime, dell’impatto regionale e delle prospettive – fragili ma decisive – che restano aperte.

RESTA AGGIORNATO